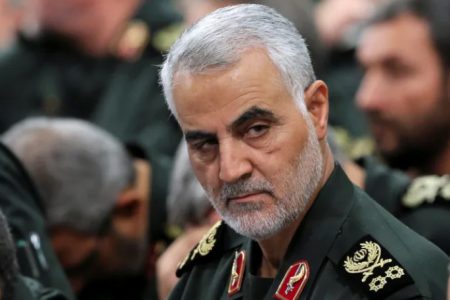

Era noite alta, em Washington, no dia 2 de janeiro passado quando um comunicado do Pentágono anunciou que o “Exército americano tomou medidas defensivas… matando o general Qassem Soleimani, sob ordem do presidente dos Estados Unidos”. Na manhã seguinte, Trump declarou que o general deveria ter sido eliminado “há anos”, acusando-o de responsável pela morte de “milhões de pessoas”. O homem chefiava uma tropa de elite iraniana — Al-Quds, que é como os árabes chamam Jerusalém —, com atuação destacada nos enfrentamentos que se verificam na região desde os anos 1980.

Trump ordenou a morte do general Soleimani, chefe da tropa de elite do Irã

O assassinato chocou o mundo.

Por ser um ato de guerra sem declaração prévia. Por ter sido executado em Bagdá, no Iraque, cujo governo — aliado dos EUA — sequer foi consultado ou avisado. Por ter visado um alto personagem, quebrando tradição de respeito devido mesmo entre inimigos.

Enquanto lideranças em todo o mundo procuravam compreender, sem conseguir, o que acontecia, nos próprios Estados Unidos reinava a confusão. Alguns perdiam-se em bravatas, como o senador Lindsey Graham: “Se eles quiserem mais, vão ter”. Já o secretário de Estado, Mike Pompeo, garantia que não havia intenção de “escalar” (sic) o conflito. Entre os democratas, Joe Biden ponderava que, se o objetivo de Trump foi o de dissuadir o inimigo, “a ação quase na certa terá efeito inverso”, pois “foi como jogar dinamite num paiol de explosivos”. E cobrou uma explicação sobre a estratégia presidencial. Esta, no entanto, segundo avaliação geral, era “ilegível”, ou seja, não havia estratégia alguma. Em reação, o líder religioso, Ali Khamenei, prometeu “uma vingança feroz” contra os assassinos. O presidente do país, mais moderado, qualificou a ação de “extrema e perigosa”, responsabilizando os Estados Unidos pelas “consequências de seu aventureirismo sem escrúpulo”. Multidões imensas chorando, enlutadas, homenagearam o “mártir”.

O assassinato foi algo inédito num conflito que se estende há anos, desde que a revolução democrática de 1979, que derrubou a ditadura sanguinária do xá Reza Pahlavi, aliada dos EUA, foi apropriada por uma não menos brutal ditadura teocrática. Reprimindo sem piedade as oposições e matando seus líderes, os clérigos tomaram as rédeas do país, e adotaram um plano messiânico com dois objetivos: reequilibrar as relações de força entre as tendências muçulmanas xiita e sunita; e, mais importante, derrotar o Estado de Israel, considerado um “intruso” e aliado dos EUA.

Para Joe Biden, “a ação quase na certa terá efeito inverso”

Em 2015, um tratado internacional, envolvendo Irã, EUA, estados europeus, Rússia e China, atenuou as contradições, ao proibir o Irã de desenvolver armas atômicas. Em troca, suspenderam-se as sanções econômicas que asfixiavam o país. Criou-se, além disso, uma inesperada convergência de interesses, pois o Irã e EUA passaram a ter um inimigo comum destruído por ambos, o Estado Islâmico.

Trump, no entanto, desde a campanha eleitoral, denunciara o acordo como lesivo aos interesses nacionais. Em 2018, retirou-se do mesmo e determinou sanções piores das que existiam. Começou então um jogo pesado de ações e reações conduzindo a área a um abismo de conflitos imprevisíveis. O assassinato de Soleimani foi o penúltimo ato deste drama. O último foram os mísseis lançados pelo Irã contra bases americanas, que, de modo misterioso, não provocaram nenhuma vítima.

Nada indica que as coisas ficarão por aí. Ou que vão melhorar. Ao contrário, espera-se um acirramento das contradições.

Não há escolha entre Trump e a teocracia iraniana

E aí, de que lado ficar? Com Trump, que vai à guerra sem consultar ninguém e sem estratégia definida? Ou com a teocracia sem limites do Irã? Face aos dois polos, mais aconselhável é esperar que os eleitores americanos tirem Trump do poder e que a população iraniana derrube de vez a ditadura religiosa que tiraniza o país. Enquanto isso, observar o conselho do antigo pastor: “entre dois males, não escolha nenhum”.

Ou fazer como o personagem de Guimarães Rosa, ir para o meio do rio e, de lá, falar enigmaticamente que passou a existir uma terceira margem.