A pergunta veio direta, sem piedade. Fui atingido como se fosse um petardo ou rajada de metralhadora fatal: professor o que acha das mentiras históricas ou das “fake history”? Susto. Susto posto que a conversa rolava tranquila, sobre amenidades, mudança de estação do ano, proximidade do fim do semestre, jogos de futebol, coisas tais. Precisei de um tempinho para me reabilitar. Repeti a pergunta para mim mesmo e, de maneira mecânica, filtrei o tema pela peneira correlata das tão comentadas “fake news”. “Fake”, por “fake”… Sim precisei evocar argumentos guardados para ocasiões mais formais para enfrentar a pergunta que, afinal, é do momento, até porque um dos diapasões mais alentados de nossa época remete à crítica a tudo e à necessidade da dúvida.

Num lapso de tempo, enquanto entabulava respostas, logo me vi frente a atualidade do “fake”, rondando tudo e todos. E parti do que entendo por “fake news”, ou seja, daquele recurso malicioso, carregado de ardis, método eficiente e de fácil disseminação via eletrônica. Vírus perverso em sua aparência de verdade tais inverdades podem ser altamente contagiantes. A primeira instrução que me veio à cabeça para formular uma réplica minimante robusta, decorreu do sentido do termo “embuste”, segundo o filósofo Harry G. Frankfurt ao dizer que há diferença entre “engodo” e “mentira”. No livro – que carrega o peso de um título impróprio, “Sobre falar merda” – o autor explicita a necessidade de qualificação do discurso falso, pois há níveis de mentiras que, aliás, podem mesmo ser sociais, leves, ocasionais e até inconsequentes. Quando há embuste, porém, o tema resvala o crime, e aí ocorre a “fake news”. Curiosa a apropriação de um termo em língua inglesa para explicar algo tão óbvio.

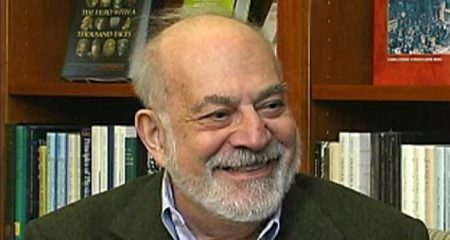

Filósofo Harry Frankfurt, autor do livro “Sobre falar merda”

Enquanto ganhava algum espaço mental, resolvi começar pelos supostos efeitos da internet. Meu primeiro argumento consistiu em precisar as dificuldades de compreensão dos acolhimentos da maquinaria moderna, bem como seus efeitos na mentalidade de frequentadores das redes sociais. Passei em seguida ao debate que exalta a popularidade do conceito de “fake news” ligada ao Presidente Trump. O termo existe desde o século XIX e isto é garantido pelo prestigiado Webster. Ironicamente, pois, a primeira “fake news” remete à pretensão mentirosa do mandatário norte-americano que usa e abusa de críticas feitas pelos adversários.

Satisfeita a conversa, teci alguns comentários complementares sobre a distorção de fatos históricos, e ligeiramente me vali de algumas das mais conhecidas distorções históricas e comentei sobre a existência ou não do Holocausto. Acredito que para aquele momento a demonstração de esforços existentes para negar os campos de concentração fora convincente, mas não para mim mesmo. Foi assim que resolvi fazer um pequeno inventário das “fake histories” que passeiam por aí, sem lenço e sem documento. Eis a pequena lista de eventos que têm sido feridos pelas “versões em voga”:

1- os portugueses não pisaram na África;

2- os negros se deram à escravidão que não foi forçada,

3- a história do Brasil é de cordialidade e convívio racial harmonioso;

4- o Japão foi inimigo ético na Segunda Guerra Mundial;

5- o nazismo foi movimento de esquerda;

6- não houve ditadura no Brasil.

Versão “histórica” segundo o candidato vencedor

Esta lógica revisionista e falsificadora, evidentemente, não existe isolada e apenas é acatada por leigos sem repertório crítico ou de instrução mínima. Ela se constitui em um engodo que dimensiona dois perigos: o descrédito à história feita por pesquisadores sérios e à historiografia. Ecoa também um reposicionamento de viés político inigualável. Por evidente, sabe-se que a história tem várias versões possíveis, mas negar a evidência documentos que fundamentam pesquisas longas é temeridade.

Cada tema enfeixado pelo rol de “fake history” merece atenção especial, mas por enquanto vale recomendar atenção a quem o faz, por que e como a dissemina. Não é, pois, sem razão que tais “fakes” se ajustam às propostas ideológicas de quantos querem se impor sem assumir responsabilidade de nosso passado. E só há uma forma de combater isso: reafirmando o cuidado com a produção do passado enquanto fato social.

É preciso juízo para saber ouvir. Mais juízo ainda para rebater.